|

文/王玉龙(山东潍坊)

从地毯厂宿舍到潍坊大剧院,直线距离3.2公里;从地毯厂宿舍到山东省会大剧院,直线距离199.4公里;从地毯厂宿舍到国家大剧院,直线距离427.6公里……对于已经81岁的汪炳忠老人来说,这些,都太遥远太遥远了,遥远的让他看不到摸不着,甚至连想象都难以想象得清楚,就算是最近的潍坊大剧院,他也觉得那是高高在上的遥不可及,有时候,老人就静静地站在他逼仄的院子里,目光凝视着南偏东的方向——那是潍坊大剧院的方向,距他直线距离只有3.2公里,可这3.2公里,这个耄耋的老人,不知道他还能不能够走得到……

“一入戏剧误此生”

汪炳忠老人是苏州人。这一点记者之前倒没有想到。之前,仅仅知道他爱戏剧,好写剧本,也知道他是原潍坊地毯厂退休的老工人,在地毯厂做了半辈子的图案设计工作,待见到他,才知道老人原是苏州人,生于1936年,年轻时跟随部队来到山东青岛,退伍转业潍坊后就一直在潍坊地毯厂设计花纹图案,直至1996年退休。想想也是,文华繁茂里的苏杭,似乎也正配得上戏剧的自由生长哩。

汪炳忠当年上的江苏昆山中学,在当时就是鼎鼎大名的著名学校,现在更是国家级重点,学校的文化氛围极其浓厚,戏剧、歌舞等等小团体百花齐放,汪炳忠和他的同学们就在他们班主任的带领下排演戏剧,乐此不疲。时值建国之初,万象更新,抗美援朝,举国沸腾,这也给学生们提供了丰富的创作题材,时隔六十多年,他依然记得当时排演的话剧《怒火里的青川江》,“去营救被美国兵抓走的革命战士!”他怒目圆睁,沉肩伸臂,脚步前跨,几乎是怒吼着台词,仿佛一下子又回到了那个激情燃烧的岁月。

“最爱曹禺与莎翁”

谈起戏剧,老人一改聊家常时的拘谨与平抑,滔滔不绝,几无让人插嘴的机会。

老人最爱曹禺与莎翁,简直将这中外两人做了他的精神支柱。“这是曹禺的,这是莎翁的……”老人家里的书刊颇为可观,戏剧、文化类的居多,不少都是曹禺的莎翁的戏剧原作。为了更深入吃透戏剧,1985至1986年,他还考取了中国戏剧电视剧创作中心的戏剧班自学了编剧,曹禺老师曾亲临指导,这样的交集让他终生难忘。此后,汪炳忠的业余生活就更加和戏剧紧紧第联系在一起,再也不能分开。

曹禺、莎士比亚,一块大陆的距离,隔着几百年的时光碰撞,在他这间陋室里,会擦出怎样的火花?“《雷雨》不动声色的刀光剑影里,上个世纪大家族的兴衰纠葛一齐铺展在小小的舞台上;《威尼斯商人》执法无私的法庭上,公道二字的诠释外亦有慈悲的展现与善恶间的因果。每个角色都融入其中,每句台词都包含情感!”两人笔下经典的东西方戏剧,尽由后人演绎。“剧作的魅力就在于其不朽,在时光另一头仍能窥探那些古老年代里激昂的情感。好像每个人都向曹禺,向莎士比亚敞开心,而他们能够把每个人心里想的话都说出来。你原来想表达而没有办法的,他们替你表达了。他们都了解每个人。他们对人性了解之深刻,对场面的精确把控,对张力的完美体现,是我一辈子学习的榜样。”

“吴侬软语却倔拗”

汪炳忠是叶圣陶的老同乡,二十来岁时因部队复转到了潍坊,几十年了,口音里吴语的软糯精致不改,极为动听。“不知道是不是久居潍坊的缘故,汪炳忠老人软糯的苏州性子之外,你仔细感受一下,却似加了潍坊口音的肉火烧味硬拗混合,多了些北方人的倔拗。”老人的“忘年交”,31岁同样爱好戏剧的牟昌非对老人有这样的理解。

倔拗,一语中的。没有这个倔拗,老人也坚持不到现在。几十年的戏剧爱好之路,必然不是平坦的。革命年代里的政治风险,他人的不理解和冷嘲热讽,心怀叵测者的排挤,生活的清贫,逐字逐句推敲时的煎熬,找不到排演者的苦恼……这是他又一部永远也写不完的戏剧。“爱好是最大的动力。”面对坎坷,汪炳忠苦中作乐把这当成戏剧里的冲突,“有冲突,才有高潮;有冲突,生活的大剧才好看……”

为了戏剧,汪炳忠付出了太多。无数个周末,当别人在欢聚娱乐时,他在写作;无数个夜晚,当别人在纵情休闲时,他在思索;无数个清晨,当别人尚在香甜之中时,他在改稿。“水平不行,就勤里凑吧。”他笑言。今年春天,由一群热血文化青年组织的乡村戏剧节在距离城区二三十公里的寒亭区高里镇牟家院村举行,老人不顾耄耋高龄,竟然一个人坐公交车一路问道着去了现场。到了现场,他拿出装订成一小叠一小叠的剧本给人看,不止是指导戏剧节的专家学者,就连跟随导师来观摩学习的大学生们,他也谦虚得像个孩子。对学生们提出的见解,他都认真笔记,他把一群年轻的学子们引为“知己”,倒弄得那帮年龄可堪做他孙子的孩子们颇为惶恐。

“一方水土养一方人,如果我一直生活在苏州,今天我的身体不会这样结实”。汪炳忠曾对学习戏剧的研究生们说他对北方语言和北方水土的情感以及心得,“北方语言对同一件事的不同表达,相比南方语言,丰富许多”,除了说话还有一些南方口音,他已经是地地道道的潍坊人了。他不后悔留在了远离家乡的潍坊,然而,他还是觉得能一起做戏的年轻人少了一些。“太少了啊,太少了……”他念叨着。

“伏案陋室亦光明”

“太阳生命永恒,爱情是世界的光明……一个人善于从迟疑消极烦闷之中举拔而来,而进入激励奋发者环境,这种环境是无价之宝。临渊羡鱼不如退而结网。写作应该从理性获得光荣和价值。”

这是老人居室墙上他写的一段话,也似乎可见他的心迹一斑。一栋上世纪六七十年代的老居民楼,几十年前的旧家具,屋子有些紧促,采光也不好,却很整洁,条理不乱。老人就在这间陋室里每日伏案,徜徉在他戏剧的小天地里。

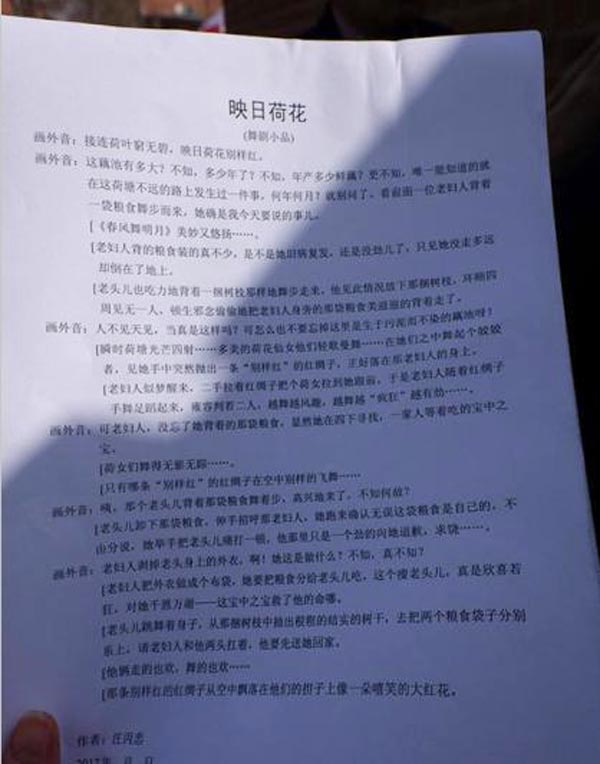

《不吃草的牛》《走投无路》《换眼睛》《殉情》《黛玉葬花》《雨夜》《一双高跟鞋》《复活之光》《桃妹》《春嫂》……奥,对了,还有专门为风筝都潍坊写的《白浪河之蝶》,林林总总长长短短50多个话剧、舞台剧剧本,老人找打字部一字字敲出来的稿本,里头,有的绘声绘色激情澎湃,有的扣人心弦突发奇想,有的针砭时弊教人向善,有的直指人性发人深省,老人60多年的心血凝聚成一迭迭素白的稿子,摊在桌面上,像是一群展翅欲飞的白鹤。

——然而,老人的剧本却至今都没有飞起来。老人说起几年前投稿给一家刊物,主编竟让老人交钱才给发表,“几近于骗!”,老人愤懑地说,从此伤了心,绝然不再投稿。近些年来,人心向钱,戏剧不太受重视,排演的资金、人才、场所都是大问题,老人的戏剧也便只能在心里、在这间斗室里默默地走幕过场,无缘面世。老人视若拱璧的厚厚一摞剧本中,有部分剧本是一旧友临终的托付,自是那位故友的心血,捧着一团火,藉由此火,藉由戏剧,这温暖,这火苗,一直都在。他们的最终梦想,以我的浅薄揣度,作品在舞台上的呈现、让更多人接触戏剧喜欢戏剧让戏剧进入人们生活恐是之一吧。

责任编辑:刘起敏

|

重点新闻 * 以人为本 * 关注民生

手机版

手机版